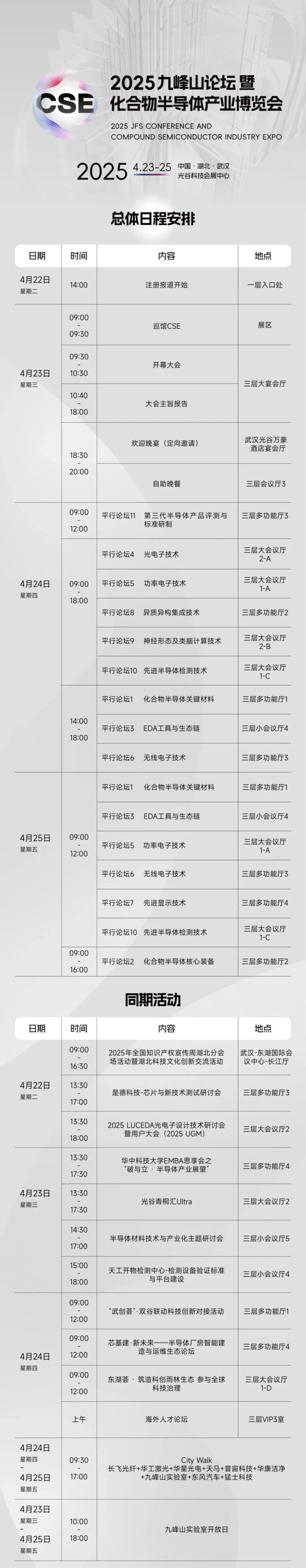

2025九峰山论坛&化合物半导体产业博览会第二日干货满满的平行论坛拉开序幕,产学研用加速破壁,协作创新,掀起化合物半导体技术攻坚热潮。

在AI算力革命下多种类脑硬件计算架构引发人们的无限遐想,于光通讯技术爆发前夜围绕硅光集成、芯片级光互连方案展开激辩,异质异构集成技术、微转印集成技术、光子芯片异质键合等突破性方案接连抛出............同期功率电子、先进半导体检测技术、化合物半导体关键材料、EDA功率工具与生态链、无线电子技术等平行论坛亦人头攒动。密集的思维交锋中,化合物半导体技术图谱渐次清晰,硬科技浪潮奔涌向前。

明日平行论坛精彩继续,CSE展会仅剩1天,抓紧最后的观展参会机会! 近年来,随着人工智能、大数据、云计算等信息技术产业的飞速发展,实时数据呈现爆炸式增长,对处理器芯片的运算能力提出了新的挑战。同时随着集成电路技术进入后摩尔时代,以CPU、GPU为代表的传统芯片,基于传统冯·诺依曼架构,计算单元与存储单元的分离造成频繁的数据搬运,形成速度、功耗瓶颈,在近年来兴起的神经网络等数据密集型计算任务上问题进一步凸显。未来智能计算需求仍面临指数增长,亟需从器件创新、架构创新层面为后摩尔时代算力持续增长提供新的驱动力,神经形态与类脑计算技术平行论坛的嘉宾分享了各自的思路与研究成果。 复旦大学张续猛老师 复旦大学张续猛老师表示,神经形态计算技术借鉴了生物大脑的信息处理方式和架构,正在引领智能化时代的技术革新,在低功耗端侧智能领域具有可观的应用前景,阻变器件具有本征神经动力学特征,是构建神经形态系统的理想基础器件。同时他介绍了其课题组近期的探索工作,包括构建忆阻H-H神经元电路,实现24种脉冲编码方式,打破了传统CMOS电路高仿生-轻量化瓶颈;耦合铁电和电荷俘获机制,制备长短时程融合突触器件与阵列,利用其时空加权能力,实现了轨迹预测与运动目标脑补等。 北京大学信息工程学院副院长、科学智能学院副院长杨玉超 北京大学信息工程学院副院长、科学智能学院副院长杨玉超表示,存算一体是突破当前算力瓶颈的关键技术之一,忆阻器作为一种新型非易失性存储器件具有高速度、低功耗和高密度等优势,基于忆阻器的存算一体芯片技术是未来智能芯片发展的重要路径。其项目组研发出了一种可支持多种工作模式的忆阻器,并将其与光晶体管进行集成,构建了一个具有可重构特性的视觉感存算一体化集成阵列MP1R与硬件系统,这种系统不仅能够实时感知和处理图像,还能够通过新型硬件支持多种神经网络算法,克服现有视觉感知硬件在光图像信息处理和编码功能上的不足。 清华大学集成电路学院长聘副教授高滨 同样是针对忆阻器的分享,清华大学集成电路学院长聘副教授高滨表示传统的计算芯片都是面向确定性计算进行处理的,在经典的深度人工神经网络计算中可以展现出较高的效率,但是在不确定性计算中却效率很差,利用忆阻器微观物理机制中的本征随机性和存算一体特性实现多种不确定性的计算功能,构筑贝叶斯神经网络、同态加密等多种新型计算架构,能够实现在开放性环境下的风险感知、主动学习、联邦学习等新功能,同时实现计算开销的大幅降低。 上海交通大学电子信息与电气工程学院教授刘刚 为解决AI技术发展所需要的强大算力硬件需求,上海交通大学电子信息与电气工程学院刘刚教授表示,分子突触是发展未来碳基仿生计算技术的优势基础器件。其课题组利用一种具有简单化学结构的有机小分子四苯基卟啉四磺酸(TPPS)制作出分子计算芯片,可以模拟人脑高效的工作方式,同时尝试解决了高速、低功耗、非易失性输运调控的矛盾问题,集成制造中的稳定性、可靠性、均一性和良率问题以及系统应用中的建模工具与先进算法缺失的问题,不失为是发展未来高性能计算技术的一种方案。 南京大学类脑智能科技研究中心副主任梁世军 南京大学类脑智能科技研究中心副主任梁世军教授表示,传统半导体器件,例如光电与电子的功能化依赖于化学掺杂手段,一旦制备,器件功能无法进行调控,因此迫切需要通过增强单一器件的功能开发新型的信息处理技术,满足智能时代的高能效信息处理需求。不同与传统半导体,二维智能器件能够通过在材料层面的调控,将传统、存储、计算、通信等功能在材料中实现了融合,有望为解决人工智能时代所面临的能效瓶颈提供新的思路,但需同步思考如何解决智能器件基本结构的设计与制备、器件物理模型的构建、大规模集成技术等科学与技术挑战。 华中科技大学教授叶镭 华中科技大学叶镭教授同样表示二维材料是构建“存算感连”一体化人工智能硬件的优异候选材料,并通过其课题组完成的多光场协同调控的光学神经网络、可重构神经网络通路、功能重构的人工视觉硬件等多项基于二维材料的人工智能硬件实现成果,为满足未来人工智能计算需求提供了新的思路。 此外,该论坛还深度探讨了氧化物基神经形态器件、基于硬件-算法协同的低能耗存算一体技术、神经网络启发的类脑计算架构与芯片设计等话题。 光电子技术作为信息时代产业加速器,正推动通信、传感、医疗、能源、计算等领域创新,在高速光纤通信、激光加工、等场景中展现巨大市场潜力。光电子技术平行论坛聚焦了材料科学、器件设计、系统集成等领域的最新进展,并探讨技术创新与产业升级路径。 腾讯光网络架构师封建胜 智算中心超大规模互连网络具有高质量、高带宽、高效能性价比等特性,因此需要更加稳定可靠的解决方案。腾讯光网络架构师封建胜指出,具备高性能、大余量等优点的平层光互连技术可成为质量更高、故障率更低的光互连解决方案。但封建胜认为现有方案各有优劣,以误码率为例,DSP方案互连性能最佳,其次是LRO方案和LPO方案,因此要综合考量。他对现有方案给出几点改进建议:首先,采用平层光互联技术提高灵敏度点的误码率Margin,其次,需要硅光Foundry开发异质集成工艺,在硅光芯片中集成低噪声SOA;最后,需要开发者具有端到端的设计和仿真能力。 海思光电子有限公司技术专家曹攀 智算中心网络中高速、大容量的光互联是支撑大模型高效训练的关键技术。海思光电子有限公司技术专家曹攀在报告中指出,EML因其高带宽、良好输出功率、优异消光比、低驱动电压、紧凑尺寸、低功耗和成本效益而成为一种有前景的解决方案。海思光电通过通过优化芯片设计、器件封装和创新的系统方案,使EML支持的单Lane速率从100Gbps到200Gbps。并且,海思光电子的高速EML激光器实现了110GHz的3dB带宽,实现30km标准单模光光纤传输。 北京摩尔芯光科技有限公司总监贾连希 基于硅光子技术的调频连续波激光雷达近年来取得了长足的进展,北京摩尔芯光科技有限公司总监贾连希介绍了公司在该领域的成果。摩尔芯光的FMCW激光雷达,利用高度集成化SoC芯片实现了FPGA替代,有效解决了FPGA架构中硬件设计复杂、功耗过高的一系列技术挑战。凭借原生抗干扰能力,无论各种天气状况,FMCW激光雷达都能保持稳定的性能,无惧鬼影和高反膨胀现象。 中国科学院半导体研究所副所长薛春来 基于传统化合物半导体材料的红外成像芯片在提升阵列规模、制造效率和鲁棒性等方面面临极大挑战。中国科学院半导体研究所副所长薛春来认为,硅基VI族合金材料是实现硅基短波红外探测的优选材料体系。半导体所在此领域取得了一系列进展,如利用CMOS兼容的制造工艺实现了硅基锗锡焦平面成像阵列芯片的制备。此外,还实现了首个硅基IV族材料短波红外焦平面成像,证明了硅基高性能短波红外成像的可行性,为大规模、高密度硅基红外FPA的实现奠定了设计、制造基础。 苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司总经理蔡勇 “中国薄膜铌酸锂(LNOI)光芯片处于产业化前夜”,苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司(MEMS RIGHT)总经理蔡勇表示,MEMS RIGHT采用标准光刻工艺的铌酸锂薄膜电光芯片研发生产代工线,已实现大线宽模斑转换器高速电光调制芯片的成功流片。他还特别指出,CPO可能成为3.2T及以上代际的解决方案,铌酸锂厂商有必要关注CPO兼容问题。 华中科技大学光学与电子信息学院党委书记唐明 华中科技大学光学与电子信息学院党委书记唐明以业界最新进展和课题组近期研究成果为依托探讨超高速短距相干光互连的可能路径、发展方向与应用潜力。唐明表示,同源相干传输有可能是向单波1.6/3.2T演进最好的简化相干方案,因为可以显著降低DSP功耗,极大放宽器件要求,兼容ASIC架构,保持经典相干SE。他还指出,“光域创新/以光补电”在先进制程不易获得、算力提升趋于边际的形势下成为必由之路,发展潜力巨大。同时,同源相干架构在短距DCN互连之外的研究与应用充满机遇,包括了长距、星间通信等。 此外,该论坛报告还深度探讨了人工智能光电计算芯片的机会与挑战、可编程光子芯片等前沿方向,多维度展现了光电子技术在算力融合与芯片架构创新领域的最新发展水平。 在后摩尔时代,传统半导体技术发展遭遇瓶颈,而异质异构集成技术凭借跨维度融合不同半导体材料与器件的能力,打破单一材料局限,重塑芯片集成模式。异质异构集成技术平行论坛聚焦先进封装、三维集成、晶圆键合技术等关键领域,致力于提升芯片性能与功能密度,突破材料兼容、信号传输等技术壁垒,为低功耗、高效率的系统级集成开辟新路径,推动半导体产业向更智能高效的方向迈进。 华中科技大学光学与电子信息学院院长唐江 随着物联网、人工智能等前沿技术的蓬勃发展,信息的高效流转与精准呈现成为关键。以信息获取与显示领域为例,图像传感器需要将光电二极管与 CMOS 读出电路相连,显示器件则需实现光电二极管与 TFT 驱动电路的电气连接。华中科技大学光学与电子信息学院院长唐江分享了团队在量子点红外探测器和钙钛矿发光二极管方面的创新成果,其团队研制的高性能、低成本短波红外成像芯片,不仅能实现高清成像,还具备穿云透雾的独特功能。目前,量子点红外探测器已经达到消费级稳定性,正在向车规级稳定性发展。 甬江实验室功能材料与器件异构集成研究中心主任万青 晶圆键合和减薄作为后摩尔时代的核心共性技术,在芯片先进封装、MEMS 传感器、功率电源及光电子芯片等领域具有重要产业化价值。甬江实验室功能材料与器件异构集成研究中心主任万青展示了团队独创的超低成本室温临时键合技术,结合精密背面减薄工艺,成功制备了8-12英寸、厚度为15微米的单晶硅晶圆。未来,团队计划进一步降低减薄后的晶圆厚度偏差,并将技术拓展至磷化铟、氮化镓和氧化镓等晶圆体系,为多元材料集成奠定基础。 Besi Austria GmbH 技术负责人 Martin Kainz 在键合设备创新方面,传统热压键合工艺由于存在焊料桥接、空洞形成以及对助焊剂残留敏感的底部填充等挑战,已无法满足微间距键合要求。尤其在大尺寸芯片应用中,助焊剂残留的清洁工作会受到空间几何限制的影响。Besi Austria GmbH 技术负责人 Martin Kainz 介绍的新型热压键合机,集成对准检测相机与自动吸嘴更换器等核心模块,在 3σ 标准下达成 ±0.5µm 的高精度定位,能够实时补偿热变形带来的误差,确保键合过程的稳定性。同时,搭载 Besi实时键合质量评估算法系统,通过动态监测与反馈优化,相比传统免助焊剂键合工艺,显著提升键合点的结合强度与一致性,为微间距、大尺寸芯片键合提供了高效可靠的解决方案。 拓荆键科 (海宁) 半导体设备有限责任公司副总裁郭万里 化合物半导体(如 GaN、InP 等)在异质外延生长和键合过程中,因晶格常数不匹配会产生位错、应力及键合精度失准等问题。拓荆键科 (海宁) 半导体设备有限责任公司副总裁郭万里分享了针对键合波控制的系统性解决方案与创新技术,并阐述了企业在键合及相关产品领域的战略布局,为化合物半导体键合技术的发展提供了新方向。 CUMEC 硅基光电子中心主任冯俊波 近年来,AI 和大数据的爆发式增长催生了对高带宽、低功耗光互连的迫切需求,加速了硅光技术的产业化进程,也对硅基光电子集成技术提出更高要求。CUMEC的SIN平台是国内首次完成8英寸800nm氮化硅光子集成平台,配套完成器件库开发,器件库数量基本包含了氮化硅平台基础器件。CUMEC 硅基光电子中心主任冯俊波指出,未来硅基光电子工艺的重点在于实现更高集成度硅光芯片量产、推动 CPO 技术普及、降低成本、拓展新材料应用、加速标准化进程,并在数据中心、自动驾驶、生物医学等领域实现大规模应用。 九峰山实验室主任工程师权志恒

九峰山实验室主任工程师权志恒提出,通过异质集成将新材料、薄膜 chiplet 融入硅基光电子平台,可充分发挥不同半导体及功能材料的特性,构建高性能光电子器件与新型集成芯片系统,满足高速光通信和 AI 计算等领域对大带宽、低功耗的功能需求。 中国电子科技集团公司第五十五研究所高级工程师王宇轩 微转印集成技术作为异质集成的重要分支,能够在异质、复杂衬底表面实现单元器件的选择性、规模化集成,极大提升了异质集成操作的灵活性。中国电子科技集团公司第五十五研究所经多年研究已形成以GaAs、InP及锑化物为代表器件的微转印集成能力,成功实现 InP 基光电探测器、光电异质集成电路等多种器件的集成。五十五所高级工程师王宇轩指出,在后摩尔时代,异质异构集成技术是提升电路与器件性能的核心突破方向。其中,微转印集成技术凭借其独特优势,在跨材料体系、跨物理维度、跨功能模块的融合应用中展现出巨大潜力。 此外,论坛还讨论了GaN/Si CMOS单片异质集成的可行性、三维异质异构集成金刚石先进散热技术、光电共封装CPO等等,众多技术突破正不断拓展半导体产业的边界,为未来智能时代的发展提供坚实的技术支撑。

第三代半导体通过材料性能跃迁推动电力电子系统效率提升,是未来十年全球科技竞争的战略制高点,“十四五” 规划将第三代半导体列为重点发展方向,而中国在该领域的产能扩张与关键技术测试标准方面已跻身全球先进行列。

第三代半导体产业技术创新战略联盟秘书长&标准化委员会主任杨富华 第三代半导体产业技术创新战略联盟秘书长&标准化委员会主任杨富华在第三代半导体产品评测与标准研制平行论坛开场致辞中指出,国家现在强调各工业高质量发展,这意味着需要制定高标准,希望产学研各界积极建言献策,将团体标准制定与产品应用有机结合起来,才有获得更大的价值和意义。

工业和信息化部电子第五研究所研究员、国家重点实验室总师陈媛 在SiC MOSFET标准进展研讨中,工业和信息化部电子第五研究所研究员、国家重点实验室总师陈媛老师特别分享了曾在IEC国际标准会议上发声并得到同意和改写相关Roadmap的三项SiC MOSFET 动态可靠性试验标准及其试验方法与失效机理。 她指出,AQG324也要求针对 SiC 器件开展动态栅偏、动态反偏/动态H3TRB,但是相关试验条件仍然存在争议。动态栅偏、动态反偏/动态H3TRB的电压变化率、频率、占空比、正负电压幅值、温度等试验条件都会对退化速率产生影响,相关试验电路和试验步骤也不明确,需要进一步细化相关要求。

智新半导体有限公司开发经理王民 针对SiC模块新能源汽车主驱应用,除了动态可靠性测试,智新半导体有限公司开发经理王民还从工程实践角度特别补充阐述了两个针对芯片和模块的加严可靠性测试项目:PCsec秒级功率循环和PCmin分钟级功率循环。同时,他还指出,如今封装厂用前道工序的老化,提前为客户的带载老化进行加严测试,保证客户电控逆变器的良率。

广东工业大学集成电路学院教授,CASA标准化委员会GaN功率器件与模块工作组召集人贺致远 对于最近再次“翻红”的GaN功率可靠性测试,广东工业大学集成电路学院教授,CASA标准化委员会 GaN 功率器件与模块工作组召集人贺致远老师则特别梳理了稳定性测试、可靠性测试(加速寿命评价)和鲁棒性测试(瞬态电压、UIS、短路等)的关键技术点、先进方法和国际国内相关厂商的参数对比,并介绍了联盟GaN标准工作的整体进展和思路,与会者收获良多。 此外,论坛还讨论了半导体功率模块高浓度硫化氢试验方法发展与应用、SiC功率器件测试挑战与标准体系布局规划、GaN功率器件开关运行状态可靠性试验方法研究进展、各种材料表征技术在宽禁带半导体里的应用等议题。

2025CSE次日精彩

2025CSE展会第二天精彩继续!近300家参展商,覆盖“材料-设备-制造-应用”全产业链,各环节龙头齐聚,彰显化合物半导体产业热度与集群效应。外地参展商占比超70%,体现光谷打造化合物半导体产业高地的号召力。

第三代半导体机器人快充新技术研讨会精彩开讲,深度构建研发到应用的机器人快充全产业链垂直交流平台,集中呈现了碳化硅/氮化镓第三代半导体材料在机器人快充系统、智能充电管理等前沿应用成果,为机器人产业链上下游企业提供了技术参考。宽禁带半导体材料展边论坛观众嘉宾济济一堂,聚焦材料协同创新与跨领域应用,深入探讨了氮化镓及第四代半导体发展的方案,推动金刚石、GaN与氧化镓从实验室竞争走向场景化互补......