由于大气臭氧层对波长小于280 nm的太阳紫外光具有强烈吸收作用,使得地表在该波段的背景辐射信号几乎为零,因而该波段被称为“日盲”区。在此波段工作的紫外光电探测器具有低背景噪声、高灵敏度和低误警率等优势,广泛应用于火焰监测、航空航天、工业控制和环境检测等关键领域。理想的日盲探测器不仅需具备优异的光谱选择性,还必须能够在高温等极端环境中稳定运行。然而,现有主流商用的硅基紫外探测器在125 °C以上环境中性能急剧下降,严重制约了其在高温场景下的应用拓展。相比之下,金刚石因其卓越的热导率、宽禁带、高击穿电场和化学稳定性,被视为极端条件下高性能光电器件的理想材料。但在高温条件下,金刚石表面易形成具有大量表面态缺陷的氧终端结构,从而劣化器件在极端环境下的光电探测性能。

针对上述挑战,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心孙东明课题组和黄楠课题组合作,提出一种内嵌铂纳米颗粒的单晶金刚石纳米线结构,有效提升了金刚石在高温环境中的日盲紫外光电探测性能。该结构融合了一维纳米线的优异载流子输运能力、铂纳米颗粒的局域表面等离子体共振效应、铂/金刚石界面的局域肖特基势垒,以及高温下深能级陷阱诱发的光电增益机制,在提升光吸收、载流子产生与分离效率方面展现出显著优势,从而大幅提升了氧化终端金刚石在高温下的光电响应能力。相关研究成果以题为《Single-Crystal Diamond Nanowires Embedded with Platinum Nanoparticles for High-Temperature Solar-Blind Photodetector》(用于高温日盲光电探测器的内嵌铂纳米颗粒的单晶金刚石纳米线),于2025年4月16日发表在权威期刊《Nano-Micro Letters》上。

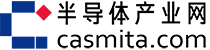

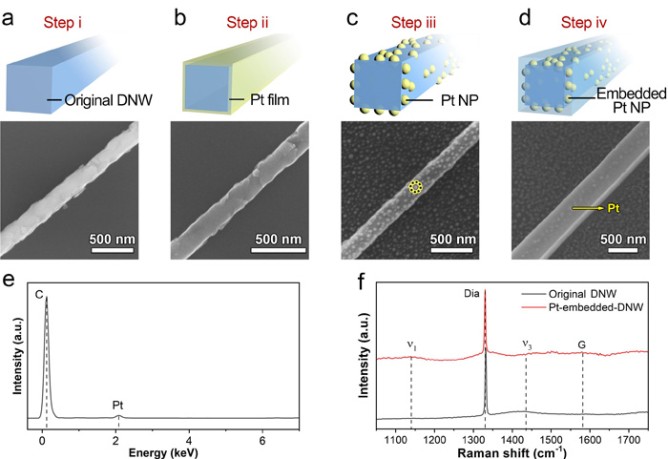

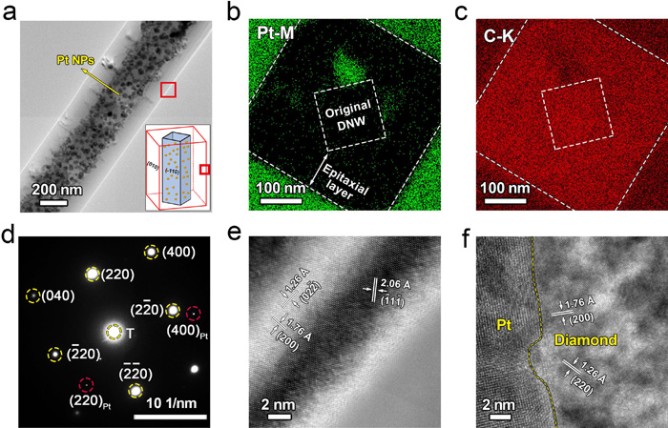

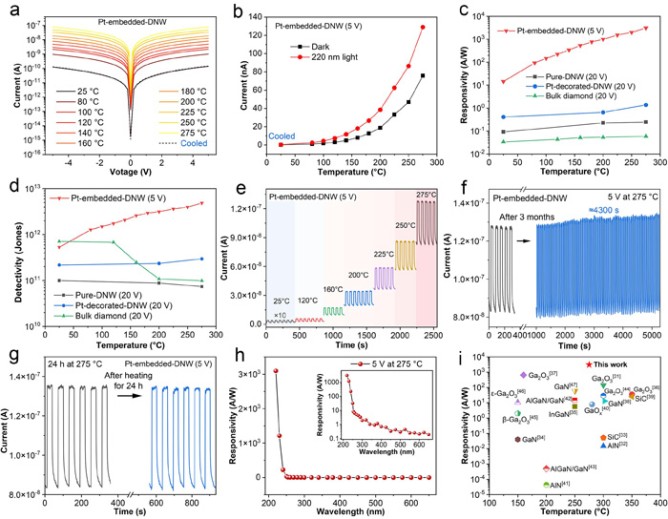

在具体研究中,科研人员通过热氧化处理[001]择优取向的微米/纳米金刚石复合薄膜,再经铂薄膜沉积、退火诱导去湿化及外延同质生长等工艺,成功获得内嵌铂纳米颗粒的高结晶质量单晶金刚石纳米线(图1、图2)。在20 V偏压和220 nm波长紫外光照条件下,基于该材料构建的器件响应度达到68.5 A/W,较传统氧终端块体金刚石器件提高约2000倍,紫外/可见光抑制比达550(图3)。更为显著的是,当工作温度提升至275 °C时,器件的220 nm响应度跃升至3098.7 A/W,紫外/可见抑制比高达4303,且表现出良好的稳定性和可重复性(图4)。

该研究首次从金刚石纳米线材料设计层面实现了金刚石日盲紫外探测器在高温条件下性能的显著突破,验证了内嵌金属纳米结构对提高氧终端金刚石光电性能的有效性,为极端环境下的高性能紫外探测器开发提供了全新的设计思路与实验依据。

论文的第一作者为金属研究所博士研究生卢嘉琪,通讯作者为杨兵项目研究员与孙东明研究员。成会明院士和德国锡根大学的姜辛教授也对研究工作进行了重要指导。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划及辽宁省自然科学基金等项目的资助。

图1. 内嵌铂纳米颗粒单晶金刚石纳米线的制备

图2. 单晶金刚石纳米线微结构表征

图3. 单晶金刚石纳米线光电探测器的室温日盲紫外光电探测性能

图4. 单晶金刚石纳米线光电探测器的高温日盲紫外光电探测性能

(来源:中国科学院金属研究所)