半导体产业网获悉:近日,武汉大学工业科学研究院袁超课题组联合中国科学技术大学微电子学院iGaN实验室孙海定教授及工业和信息化部电子第五研究所王宏跃博士,在电力电子领域顶级期刊《IEEE Transactions on Power Electronics》上发表题为“Multi-Wavelength Laser-based Transient Thermoreflectance for Channel-Temperature Monitoring of GaN HEMTs”的研究论文,在氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMTs)结温高精度测试方面实现新进展,该研究提出的多波长激光瞬态热反射(MWL-TTR)技术,成功实现亚微米级空间分辨、纳秒级时间分辨的沟道温度精准监测。

作为新一代高性能功率器件,GaN HEMTs在高压、高频、高功率密度工作条件下产生的显著自热效应,严重制约其可靠性与使用寿命。精准监测沟道温度对实现有效的热管理以及评估器件寿命和稳定性至关重要,然而传统表征技术普遍存在缺陷。红外热成像与电学方法的空间分辨能力不足,拉曼热成像技术采用带隙以下探测光源获取GaN沿深度方向平均温度,低估沟道温度。商用热反射成像(TTI)技术普遍采用365nm紫外LED表征GaN HEMTs沟道温度,由于紫外光显著影响CCD曝光,导致瞬态测试模式下时间分辨率限制到微秒级,且紫外光引起光电流,其对结温测试的影响一直被忽视。此外,实现基于热反射原理(ΔR/R=Cth×ΔT)的准确沟道温度测量的关键先决条件是实现准确的热反射系数(Cth)校准。热反射系数(Cth)传统校准方法受材料反射率不均匀性、热膨胀效应及焦点偏移等因素影响,导致测温精度受限。

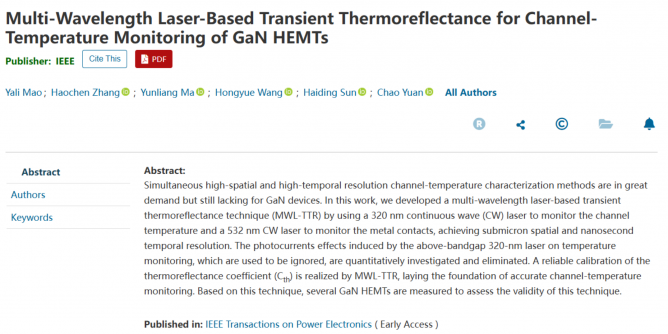

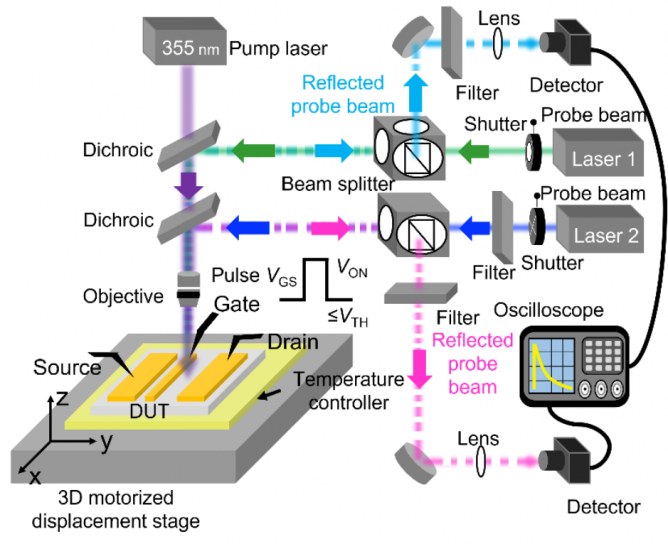

团队研发了基于多波长激光的瞬态热反射(MWL-TTR)技术,采用不同波长检测不同区域(金属触点、沟道等)温度。相比商业化TTI方法,使用更短波长(320 nm)监测沟道,使得探测位置更接近沟道表面自发热区域,测试误差优于±10%。测试空间分辨率达到亚微米级,瞬态测试时间分辨率达到纳秒级。对320 nm激光诱导的光电流进行了定量研究,将光电流干扰减小至<5%。结合课题组在热反射机理方面的预研工作(J. Appl. Phys., 134, 115102, 2023;Materials Today Physics, 42, 101367,2024.),创新应用泵浦-探测瞬态热反射测试方法实现Cth校准,为沟道温度表征提供稳定可靠的Cth结果。MWL-TTR技术最终应用于GaN HEMTs不同工作状态(瞬态、稳态)温度扫描成像测试,且兼具检测其他类型器件的能力(GaAs、Si、SiC、Ga2O3基器件)。

图1. MWL-TTR的系统

图2. (a) 器件扫描测量路线和发热区域示意图。(b) 路线1中器件(栅极和沟道)的测量和有限元(FE)模型模拟瞬态温升(∆T)。(c) 路线2和路线3中器件栅极和沟道的∆T。(d) 不同脉冲周期下器件的瞬态沟道∆T测量值。

对于微波射频、电力电子以及激光照明领域,高时空分辨结温测试技术一直未能实现突破,上述领域测试长期依赖国外进口的红外、拉曼或者热反射成像(TTI)设备,面临被“卡脖子”风险。在光、电、热学等基础学科综合深入研究基础上,团队自主研发了全新的测试技术,实现了国际上高时空分辨结温测试突破,为相关行业领域关键热检测提供支撑,迈出结温测试设备国产替代重要一步,进一步增强微波射频、电力电子芯片制造产业的自给自足能力。

论文详情:Y. Mao, H. Zhang, Y. Ma, H. Wang, H. Sun and C. Yuan, Multi-Wavelength Laser-based Transient Thermoreflectance for Channel-Temperature Monitoring of GaN HEMTs, IEEE Transactions on Power Electronics, doi: 10.1109/TPEL.2025.3539756.

论文第一作者为武汉大学工业科学研究院博士生毛亚莉和中国科大微电子学院iGaN实验室博士生张昊宸,通讯作者为武汉大学工业科学研究院袁超研究员,中国科大微电子学院iGaN实验室孙海定教授与工业和信息化部电子第五研究所王宏跃博士。

全文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10878261

袁超团队简介

袁超课题组专注于热反射检测方法研究,已实现高精度热物性无损检测、高时空分辨结温检测等关键技术突破,长期为国内外Top级半导体研究机构、企业提供产品测试和研发服务,推动瞬态热反射检测标准制定。

课题组主页:http://jszy.whu.edu.cn/yuanchao

孙海定教授iGaN实验室简介

孙海定博士是中国科学技术大学微电子学院教授/博导,iGaN Lab实验室负责人。入选国家优青,安徽省杰青,中科院海外高层次人才。长期致力于氮化镓半导体材料外延和器件设计与制备研究。研究成果被半导体权威杂志《Compound Semiconductor》、《Semiconductor Today》等多次封面报道10余次。发表Nature Electronics(2)封面论文,Nature Photonics,Nature Communication, Advanced Materials等SCI论文150余篇和IEDM顶会论文,入选IEEE Photonics Society Graduate Student Scholarship, iCAX Young Scientist Award等国际青年科学家奖项。以项目负责人主持国家重点研发计划,国家自然科学基金,中科院国际合作和省部级项目等。

王宏跃博士简介

工业和信息化部电子第五研究所学术带头人,高级工程师,北京大学微电子学与固体电子学专业博士, 获广东省科技创新青年拔尖人才称号、入选中国科协青年人才托举工程。以第一/通讯作者发表SCI/EI论文40余篇(IEEE TED、EDL、JAP等),合著专著1部《集成电路封装可靠性技术》,译著1部《氮化镓电子器件热管理》;目前兼任华南理工大学、西电广研院、中南大学硕士博士企业导师,国际SCI期刊IEEE MWCL、IEEE Sensors Journal、Microelectronics Journal、EI会议PEAC会议等的审稿人。在宽禁带半导体器件及应用可靠性方面开展了深入研究,主持了国家自然科学基金青年项目,广东省自然科学基金面上项目、科工局稳定支持、装发质量攻关等项目,核心参与国家重点研发计划、国家仪器专项、装发重点实验室基金等国家级、省部级课题。